NEWS

COMPANY INFORMATION OF

KANSAI BOUSUI INDUSTRY

「第72回優良商工従業員表彰」

受彰

2024.11.27

倉敷商工会議所より、社員1名を勤続30年以上の優良永年勤続者「優良商工従業員」として表彰いただき、同時に倉敷市より感謝状を頂戴しました。

当該社員は、入社30年を迎え、当社を長きに亘り支える礎です。当人に感謝の意を表するとともに、お取引先および地域・関係各所の皆様のご支援にお礼申し上げます。

今後も企業が持続的に発展していくために、社員が”働きたい”と思える労働環境の整備を実施していきたいと考えます。

11月度 社内向け事業主伝達事項の紹介

2024.11.20

伝達事項は動画で発信し、更にeラーニングにより知識の定着を確認しています。

◇化学物質使用時の保護手袋について

2024年4月に施行された皮膚等障害化学物質等の取り扱い時に義務化された「不浸透性保護具の使用」について、保護手袋使用のオペレーションを確認・伝達しました。

基本は、各現場ごとに、保護具着用管理責任者(当社は安全作業指揮者又は職長・安全衛生責任者が担う)を中心に、SDSをベースとしたリスクアセスメントに基づき対応しますが、作業従事者自身が適切な保護手袋を判別しやすいように、当社が主に使用する材料について、化学物質の種類と含有量、「皮膚腐食性・刺激性」「皮膚感作性」の区分抽出と一覧化を行い、厚生労働省の耐透過性能一覧表を根拠に、材料ごとに使用する保護手袋を特定して明示しました。

参考:「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」

「不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト」

◇類似災害の防止

類似災害防止のために過去災害(過年同月発生)の振り返りを継続して行っています。

10月度 社内向け事業主伝達事項の紹介

2024.10.21

伝達事項は動画で発信し、更にeラーニングにより知識の定着を確認しています。

◇自らの身は「自ら」守る

至近の現場パトロールにおいて、安全面の不備が発覚したことを踏まえ、「災害は起きること」、「自分は怪我をすること」を想像して現場に臨むよう注意喚起を行いました。

安全性やルールを守ることが重要なことは分かっているにもかかわらず、軽視してしまうのはなぜか。

・迫った工期

・当日の少ない作業時間

・作業のしやすさ

・指揮者・上位者の間違った指示

・少しのことだから 等

考えること、相談すること、知識を付けること、自らを律することにより、自らの身は自らが守らなければならない。

◇類似災害の防止

類似災害防止のために過去災害(過年同月発生)の振り返りを継続して行っています。

9月度 社内向け事業主伝達事項の紹介

2024.09.20

伝達事項は動画で発信し、更にeラーニングにより知識の定着を確認しています。

◇皮膚等障害化学物質の取り扱いについて

2024年4月から義務化された「不浸透性の保護具の使用」(当社では主に化学防護手袋の使用)について伝達しました。ここで言う「不浸透性」は、『不透過』と『不浸透』の両方の要素を含むことが注意点です。現場作業においては、従来より直接皮膚に触れないよう『不浸透』には対応していますが、分子レベルで素材を通過する『不透過』については認識が甘かったことは否めません。化学物質管理者、保護具着用管理責任者を中心に、全社員の知識向上と正しい運用に努めます。

◇類似災害の防止

類似災害防止のために過去災害(過年同月発生)の振り返りを継続して行っています。

8月度 社内向け事業主伝達事項の紹介

2024.08.20

伝達事項は動画で発信し、更にeラーニングにより知識の定着を確認しています。

◇災害・事故無災害状況

過去26年間の統計上、災害・事故件数の7割を占める交通事故は399日発生していません。過去5年で見ると100日に1回程度発生していたことを踏まえると大きな改善です。

◇熱中症対策

水分塩分補給の計算を毎月テストしていますが、苦手な社員が一定数存在します。計算ができないことには正しい補給ができず、災害の発生リスクが残ります。体重と発汗量、失われる塩分量と補給すべき塩分量について復習しました。

◇類似災害の防止

類似災害防止のために過去災害(過年同月発生)の振り返りを継続して行っています。

7月度 社内向け事業主伝達事項の紹介

2024.07.19

伝達事項は動画で発信し、更にeラーニングにより知識の定着を確認しています。

◇車両運転についてご忠告を賜る

社外の方より、運転にかかるご指摘を受けました。

『会社車両の運転は以前より改善されているが、通勤時の個人車両の運転マナーが悪い』

テレマティクスの導入により、会社車両の事故や違反は減りましたが、個人車両の走行速度が速いこと、歩行者等の至近を通過する事例等のご指摘を受け、社員へ注意と改善を伝達しました。

◇熱中症対策

塩分補給に際し、ナトリウム(Na)と食塩相当量(Nacl)のどちらで管理をしても良いが、混合してはいけないこと、換算方法について復習しました。

◇類似災害の防止

類似災害防止のために過去災害(過年同月発生)の振り返りを継続して行っています。

6月度 社内向け事業主伝達事項の紹介

2024.06.20

伝達事項は動画で発信し、更にeラーニングにより知識の定着を確認しています。

◇ヒヤリハットをつぶしていく

当社では毎月全社員のヒヤリハット報告の提出を継続しています。報告データを活用しながら、引続き危険を想像し、無事故に向けて危険の芽を摘み続けることを伝達しました。

◇熱中症対策

発汗と塩分補給について復習しました。

◇本当に安全運転か

当社において統計を取り始めて26年間、事故件数の7割を占める交通事故が、直近約1年間発生していません。しかし、安全運転が徹底されているかというと、一旦停止、後進時の切り替えが速く後方確認がおろそかな人が一定数存在しており、改善が必要であることを伝達しました。

◇類似災害の防止

類似災害防止のために過去災害の振り返りを継続して行っています。

物価上昇への対応として賃上げを実施

2024.06.10

当社は、物価上昇への対応として、2024年5月に全体で約4.5%の賃上げを実施しました。具体的には家庭全体の物価対策とするため、家族の人数に応じた手当の増額としました。

5月度 社内向け事業主伝達事項の紹介

2024.05.20

伝達事項は動画で発信し、更にeラーニングにより知識の定着を確認しています。

4月に足場上から電動工具のバッテリーを落下させるヒヤリが発生しました。以下の基本行動を確認し、対策を講じました。

- 物は落とさないように袋等に入れ、肩掛けや背負うなどして手に持たない

- 万が一に色々なところをつかめるように、手はフリーにしておく

- 移動のみならず、作業(バッテリー交換)の姿勢や場所もリスクを減らす工夫をする

- 逆の目線で、上部からの落下に備え、保護帽をかぶり、(移動を含めて)上下作業を避ける

熱中症対策について伝達を行い、発汗と塩分補給について復習しました。

- WBGT27~30℃の暑い日には、体重1kg・1時間あたり、5~10gの汗をかく(体重70kgの人は1時間に350~700g)。

- その汗には0.2%の塩分が含まれており、8割を補給する必要がある。

類似災害防止のために過去災害の振り返りを継続して行っています。

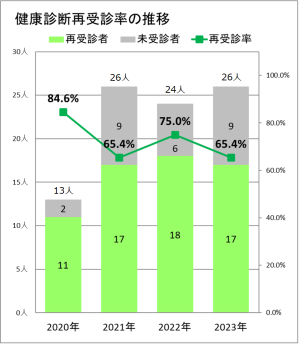

健康診断の再検査受診勧奨と受診率推移

2024.05.10

当社では、厚労省公示「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき、定期健康診断の結果において、「要再検査」「要精密検査」と判定された社員に対し、受診勧奨を実施しています。2023年度は、再検査の受診率は前期比減の65.4%となり、目標に掲げた100%は達成できませんでした。

当社では「自主的な健康の増進」「再検査の促進」「検査費用の負担軽減」等を目的に、《再検査に該当しなかった健康な者》及び《再検査該当後に検査を受け、改善のアクションを宣誓した者》に対し、決算賞与支給時に20,000円を加算しています。

今後も全社員が健康に対する認識を高め、生産性の向上と災害防止に努めます。

[再検査の受診率]

・2023年度 65.4% (26人中17人受診)

有給休暇の取得推進と取得率

2024.05.10

2019年4月より『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が義務化されましたが、当社では2020年度より『年50%の年次有給休暇の取得』を目標に掲げています。

2023年度は、全社員の9割以上の者が目標の『年50%の取得』を果たし、各個人の取得率を平均すると88.4%(平均取得率)でした。

また、期初に全社員に一斉付与(基準日方式)した総日数の86.8%が期中に消化(取得)されています。

今後も、多様で柔軟な働き方を自身で”選択”できる会社づくりを目指します。

[年次有給休暇取得率]

2023年度

・総取得率 86.8% (総取得/総付与日数)

・平均取得率 88.4%(各個人の取得率を平均した率)

4月度 社内向け事業主伝達事項の紹介

2024.04.19

伝達事項は動画で発信し、更にeラーニングにより知識の定着を確認しています。

3月に社内で発生した休業災害について詳細な情報共有を行いました。被災者は負傷し、工事関係者にも迷惑を掛け、改善すべき点はありますが、ルール違反がなかったこと、現場で足場を追加する要求ができ、それを使用した転落防止措置ができていたことから最悪の事態を回避したという側面も併せ持つ事例でした。当社では、当災害を踏まえ、作業行為に関心が集まる危険予知に「環境リスク」の項目を別に設け、個別の作業環境に思考を巡らせる改善を行いました。

急激に気温が上昇していることから、熱中症対策について伝達を行い、暑熱順化を実施すること、健康管理(糖尿、高血圧、腎不全、皮膚疾患)、機器や道具の配備について確認しました。

また、類似災害防止のために過去災害の振り返りを継続して行っています。